木構造振興株式会社

1.実施概要

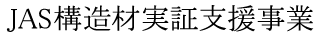

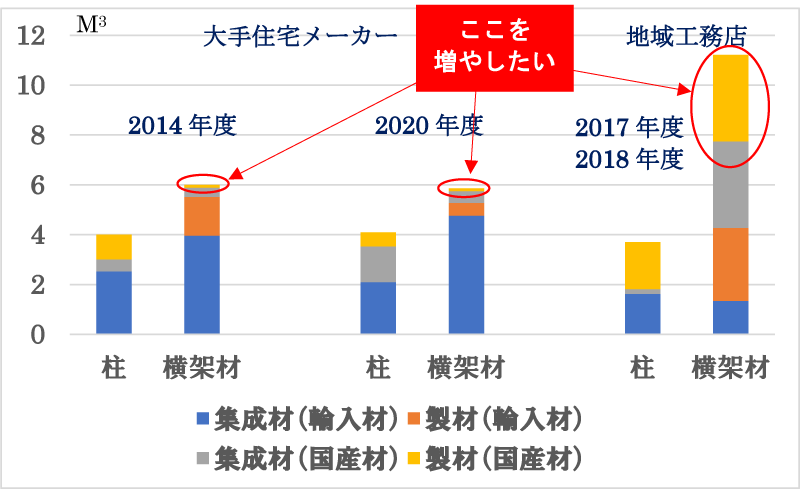

本事業は、非常に低い在来軸組構法の木造住宅の横架材への国産構造用製材の利用率(図1参照)を高めるための仕組みづくりを目的に、国産木材利用促進を目指す木構造振興(株)と優良人工乾燥材の普及を推進することを主目的として設立された国産材製材協会が共同で実施した。実施体制を図2に示す。

参考資料:令和4年度森林白書

図1 在来軸組構法の木造住宅に使用される1棟あたりの構造用木質材料の利用状況

図2 実施体制

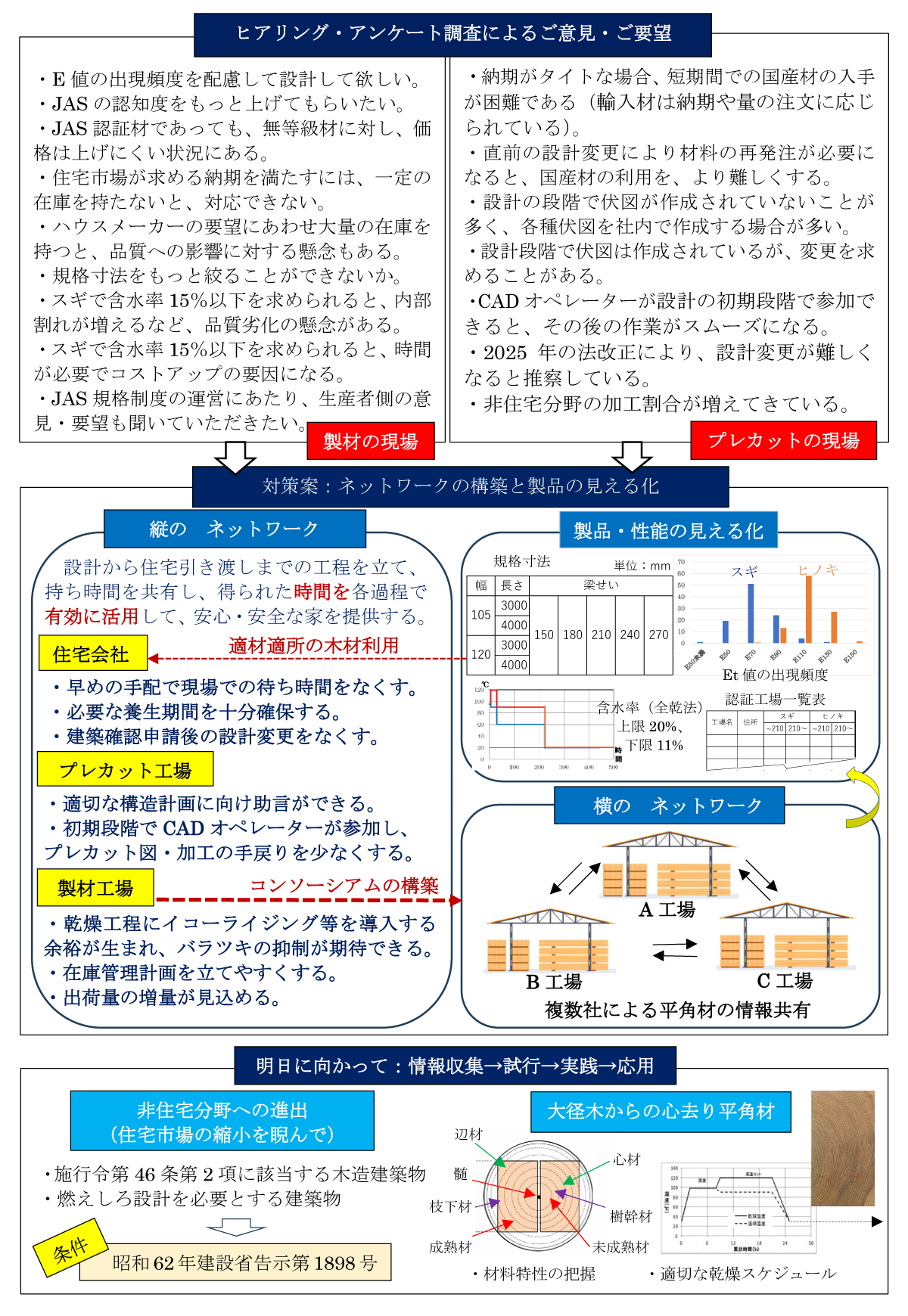

まず木造住宅の横架材への国産構造用製材の利用率が低迷している理由を、建築的視点から探るため、技術検討委員会にて検討し、具体的に下記の項目があげられた。

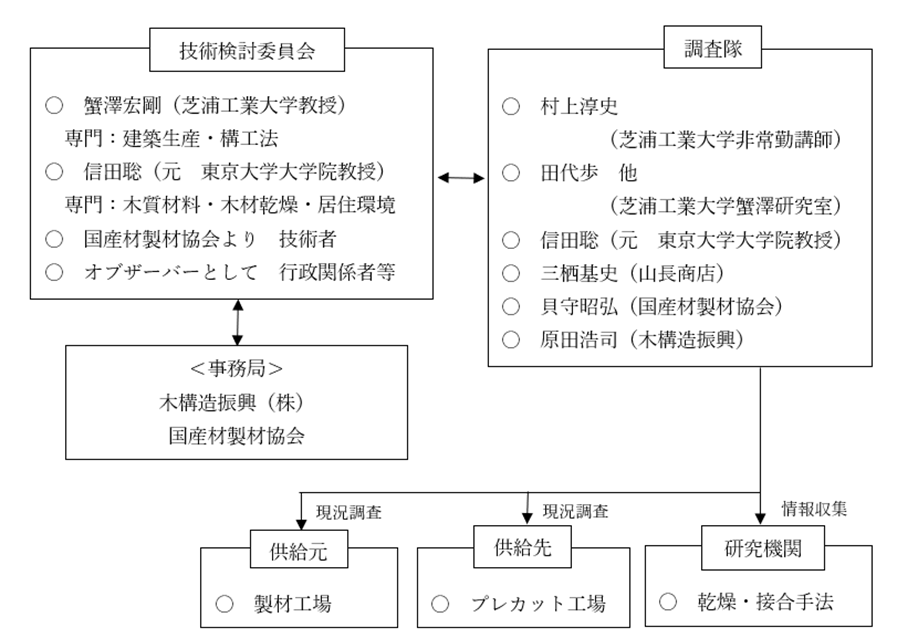

①木造住宅は4号確認の範疇であったため、床組・小屋組の計画は詳細な構造計算により行われておらず、使い慣れている材料の選択、強度性能が高い材料に依存した計画になっている(図3参照)。

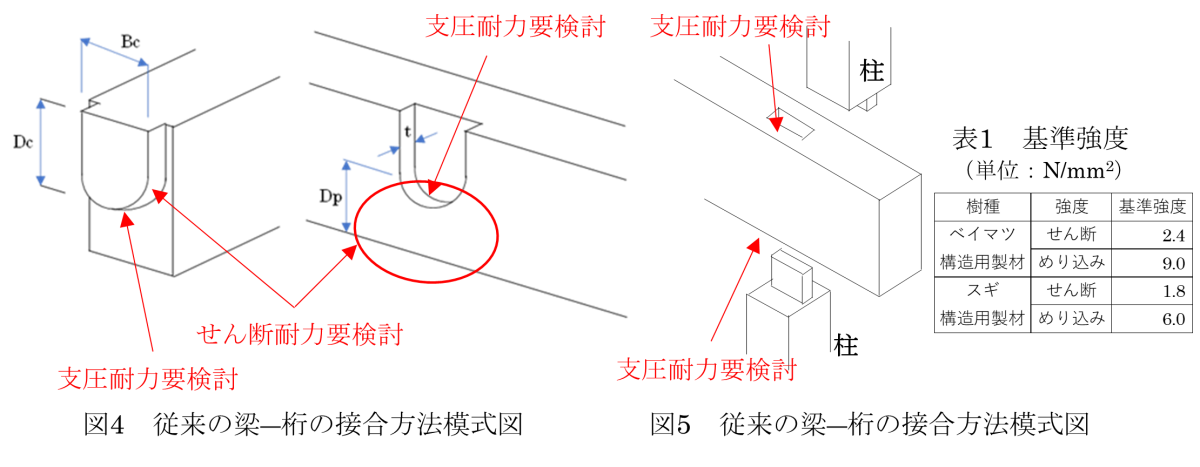

②せん断耐力とめり込み耐力が他の樹種と比較して低いスギを横架材に採用する場合、現在一般的に採用されている梁―桁等の加工形式(図4、表1参照)で、力の伝達が適切に行われていることを確認する必要がある。

③めり込み耐力が他の樹種と比較して低いスギを横架材に採用する場合、柱―桁の力の伝達にあたり、支圧面の耐力が十分確保できていることを確認する必要がある(図5、表1参照)。

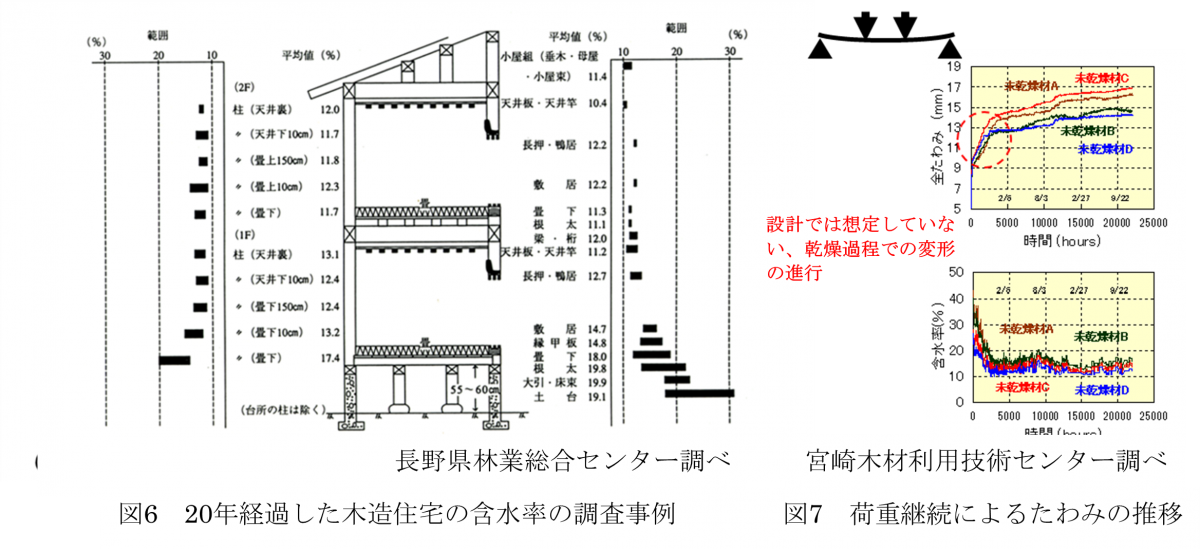

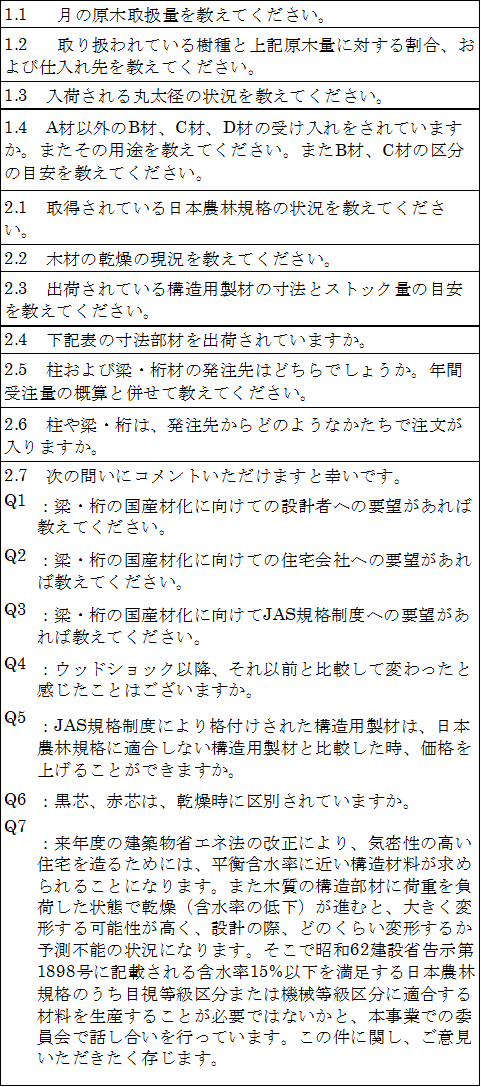

④構造用製材の乾燥は、省エネ化が進む木造住宅を意識した含水率(図6参照)を意識することが今後、求められる。平衡含水率に対し、かなり高い含水率の構造材料が仮に横架材に使用された場合、クレームに繋がる現象(図7)が発生する可能性が高い。

次に実態調査と打開策提案を目的に表2に示す工場を6~7名で訪問視察(写真1参照)し、ヒアリング(写真2参照)およびアンケート調査(表3参照)を実施した。

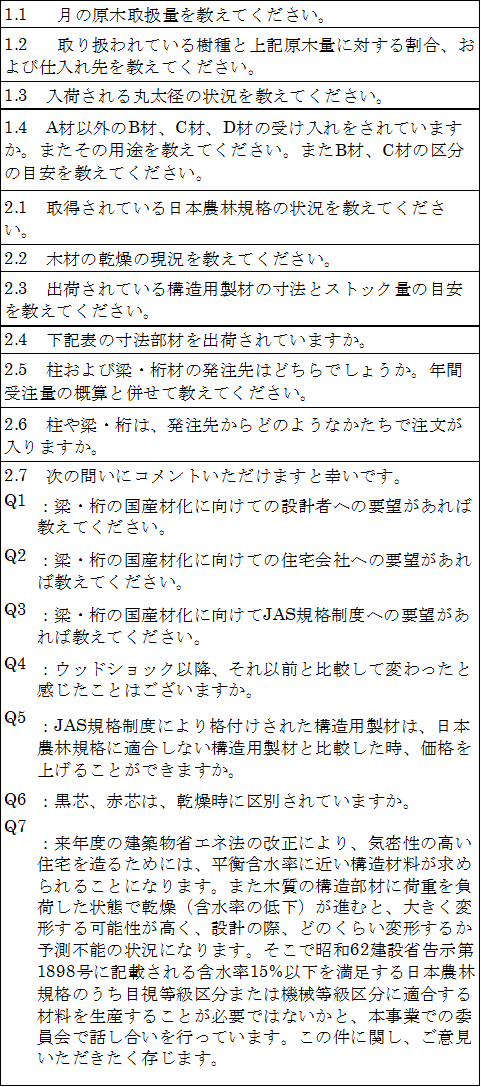

表3 アンケート内容

表3.1 製材工場用 |

表3.2 プレカット工場用 |

第一回技術検討委員会での検討、並びに工場の視察・ヒアリング・アンケート調査の結果を踏まえ、第二回技術検討委員会にて在来軸組構法の木造住宅の横架材への国産構造用製材の利用率を高めるための対策(案)を次のように整理した。

2.事業実施により得られた効果

今年度は、横架材への国産構造用製材の利用促進に向け、支障となっている項目を、建築的視点からの検討と工場訪問による調査により洗い出し、設計段階で必要な情報の整理と、対策(案)をまとめた。よって実質的な効果はまだ出ていないが、来年度以降の活動により次のような効果を期待している。① 国産構造用製材の利用にあたり、設計者向けに留意点を整理し図8のようなパンフレットのたたき台を作成した。来年度以降、前ページの対策案に示した「製品・品質の見える化」の視点から記載内容の修正を行い、自然素材である木材の供給状況も踏まえた、ムリのない設計により、国産構造用製材が選択される材料になることを期待する。

②工場訪問、およびアンケート調査から、納期の問題が国産材利用の最大要因になっていることが明確になった。しかしこの時間の問題は、住宅会社の職人不足による待ちの現状や工事の遅延、不十分な図面と打ち合わせにより生じるプレカット会社における手戻り作業の増加にも関連する話である。初期の段階で設計から竣工にいたる工程を適切に計画し、管理することができれば、各工程における課題解消とともに、住宅自体の品質性能向上にもつながると期待される。

③現段階で、大手住宅会社が要望する量を納期内に供給することは、1企業だけでは困難な状況にある。国産材製材協会会員内で協力体制ができれば、徐々に量に対するニーズに対応できる体制が整うと期待される。

木材供給側編(A4 4枚綴り) |

設計編(A4 4枚綴り) |

図8 国産構造用製材の利用のための留意点たたき台

3.今後の課題

前ページに示した対策(案)の実現に向け、下記のような課題がある。①「縦の ネットワーク」は、住宅会社、プレカット企業との連携が必要であり、工程管理は住宅会社の施工担当者が担うことになる。しかし住宅会社内の管理体制が不透明な状況にあることから、下請けからの提案に対し、共感が得られるかがポイントになる。

②「横の ネットワーク」は、各工場の情報の開示がどこまで行えるかが課題になる。

③機械等級区分は定量的に管理されているため、各工場のバラツキは最小限に抑えることが可能と考えられるが、含水率に関連する品質や材面の仕上がりに関しては、各企業単位で品質のバラツキが生じるものと推察される。この問題を解消するには、乾燥スケジュール等の技術情報の交換や互いの切磋琢磨の姿勢が必要になる。

④2階建ては、適切な構造計画が設計段階で必要になり、「製品・性能の見える化」を進め、より十分に設計者に理解を求めていく必要がある。