岐阜県木材協同組合連合会

1.事業の実施概要

〇実施団体の説明

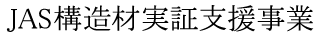

岐阜県木材協同組合連合会が実施主体となり、全体の事務、進行管理を行い、川中から川下までの当連合会の会員協同組合及び一般賛助会員等、当連合会が事務局となっている岐阜県東濃桧品質管理センター及び岐阜県産直住宅協会、(一社)全木検が統括する県内JAS製材認証工場に対し、事業を実施した。

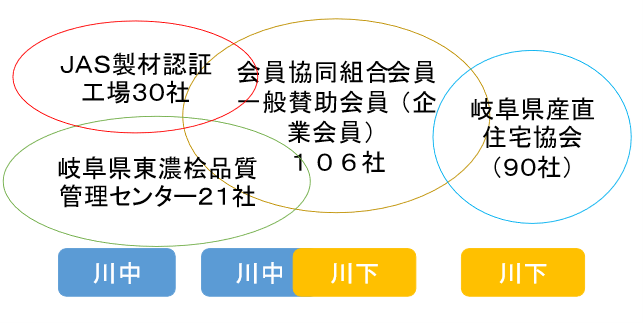

〇事業の目的

改正建築基準法等の施行により、JAS製材の安定供給や調達先等の周知が必要となっている。岐阜県はJAS製材認証工場が全国1位の数となっているが、JAS製材としての出荷量(格付量)は少ないため、地域材JAS製材の需要拡大を目指し、マッチングに必要な情報収集を行い、当連合会が問い合わせ窓口となりコーディネーターとして、「もりんく」を活用したサプライチェーンを構築する仕組みづくりを目指す。〇事業内容・結果

JAS製材の需要と供給に関する調査を行い、収集データをマニュアル化して、当連合会が窓口となり、川下会員及び一般消費者と川中会員とのコーディネートを「もりんく」を活用して行い、JAS製材の流通を図る。県内を5地域(岐阜と西濃、中濃、東濃、南飛騨、飛騨)ごとに分け、以下を実施した。

【事業内容】

①マッチングに必要な情報収集川中であるJAS認証工場・流通業者には取扱いJAS製材品、納入協同組合や問屋、納期等を情報収集する。川下である工務店・産直住宅協会にはJAS製材の使用状況等を情報収集する。

②事業者への「もりんく」勉強会・活用の促進

事業の主旨を周知するとともに、勉強会を開催して登録、活用を促進する。また、「もりんく」登録に関するサポートを随時行う。

③コーディネートのマニュアル化

収集した情報をもとに、窓口対応に必要な項目や、「もりんく」へ繋げるコーディネートをマニュアル化して効率を図る。

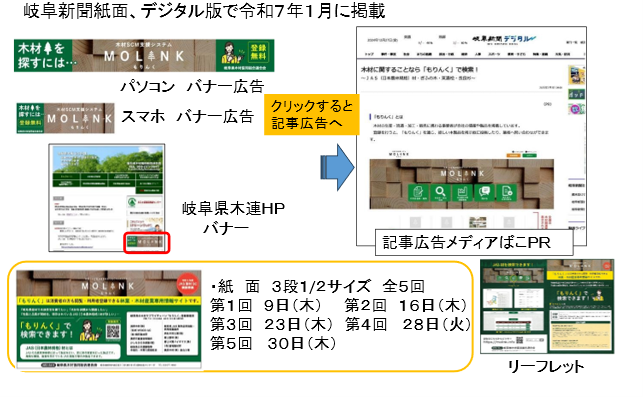

④HP等での告知、「もりんく」への誘導

当連合会HPに「もりんく」バナーを作成し、サイトへの誘導を行う。また、デジタルコンテンツでの広告、チラシの作成を行う。消費者目線で、わかりやすく、受け入れやすい内容とする。不適格材の活用についてもPRを行う。

【事業実施結果】

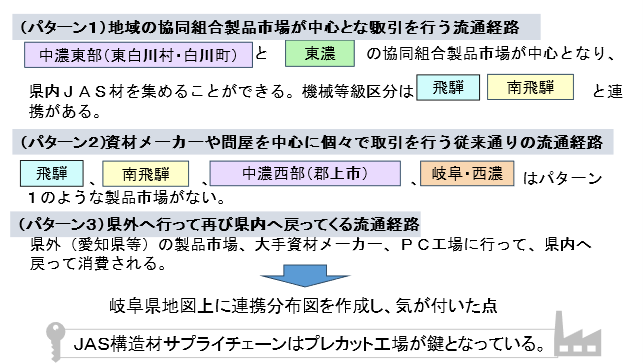

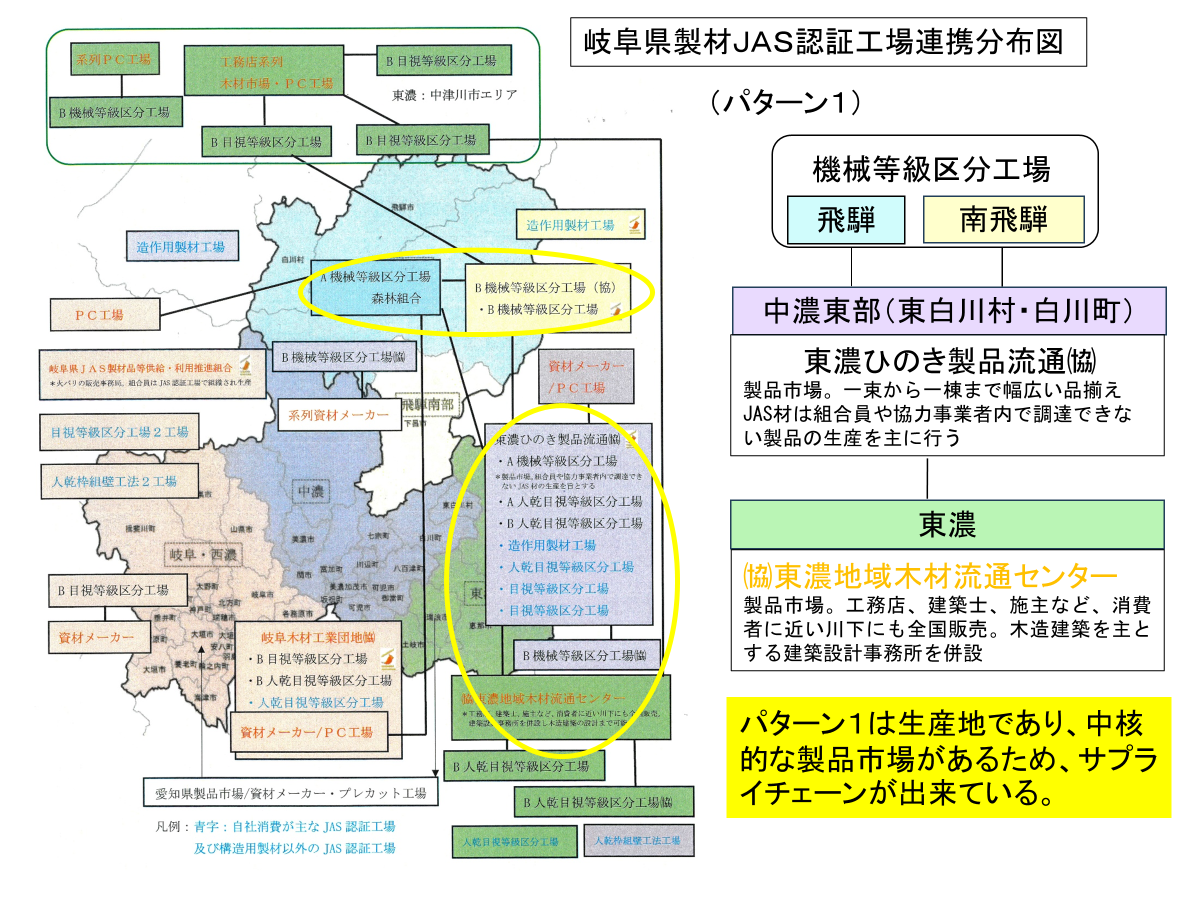

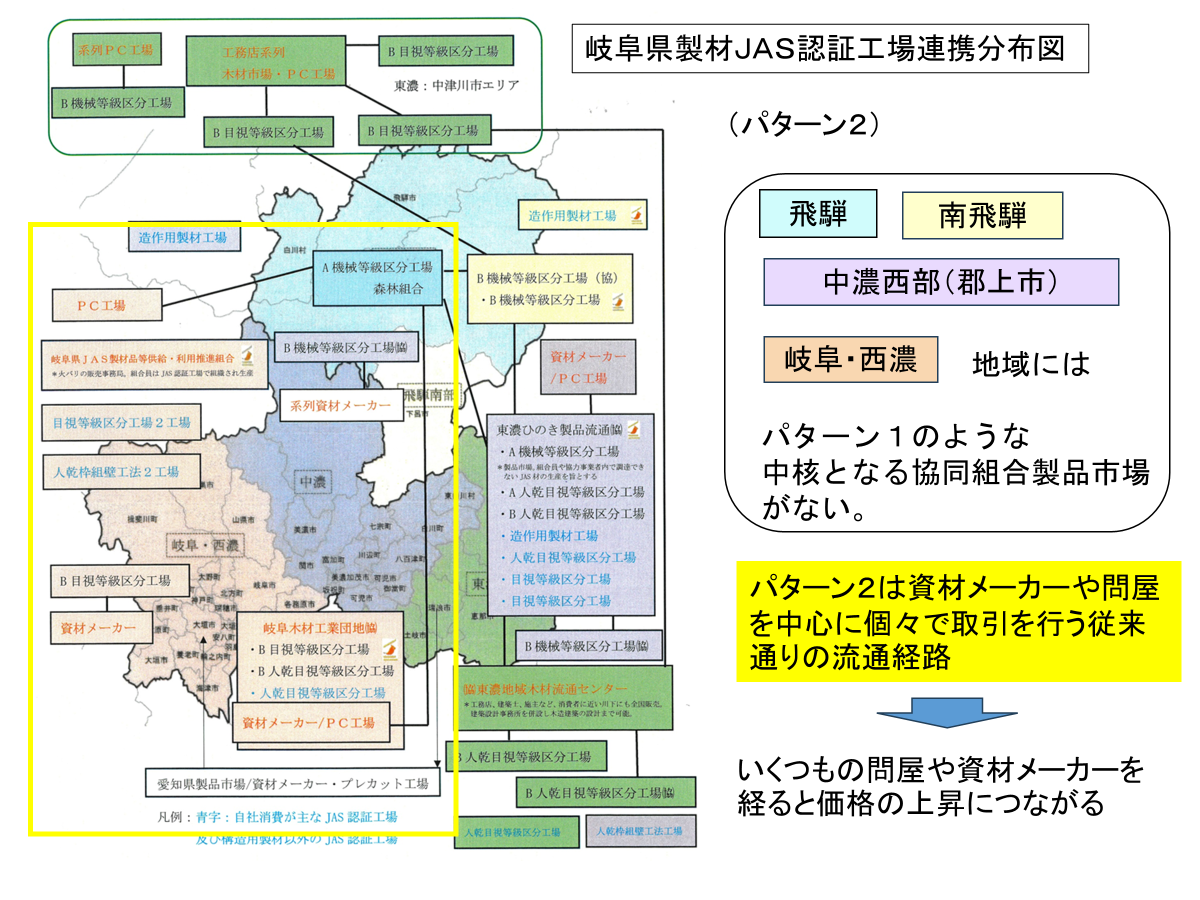

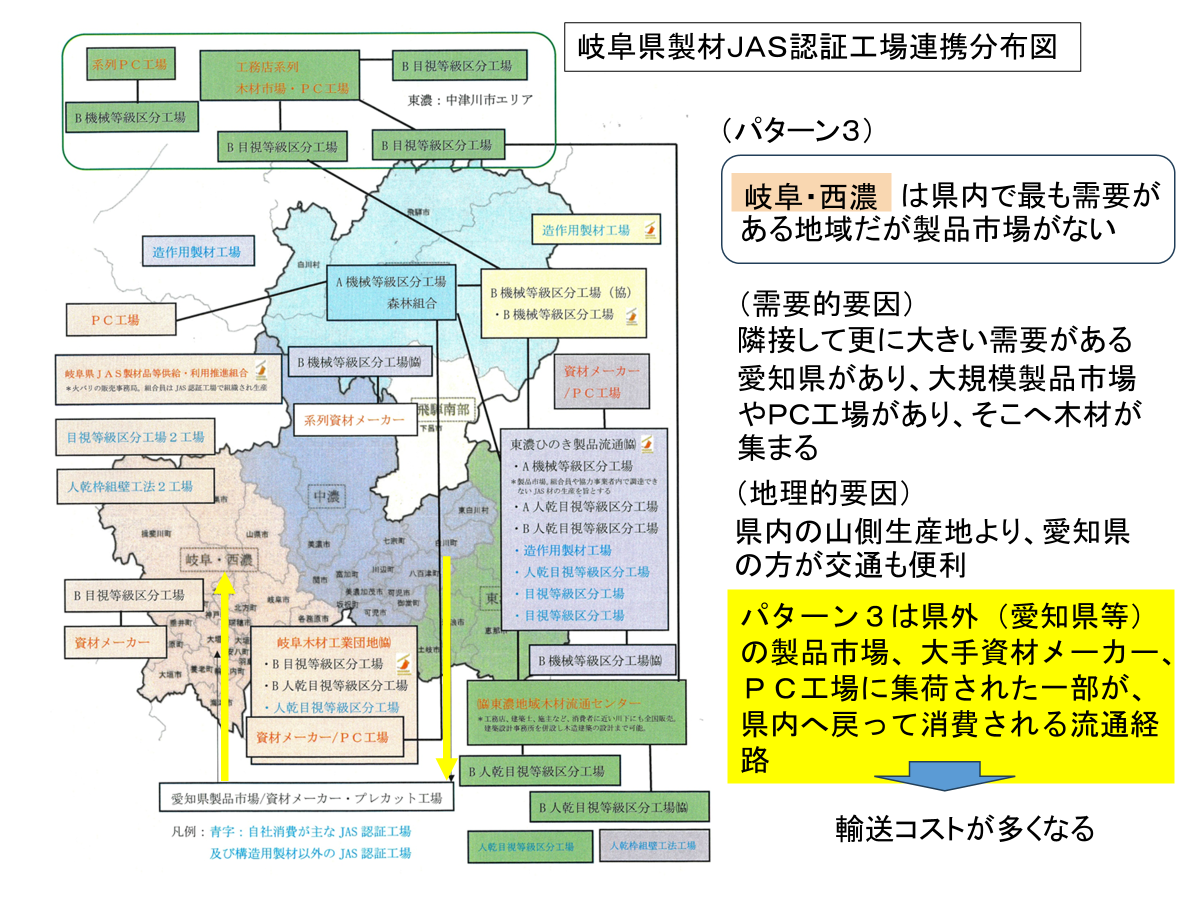

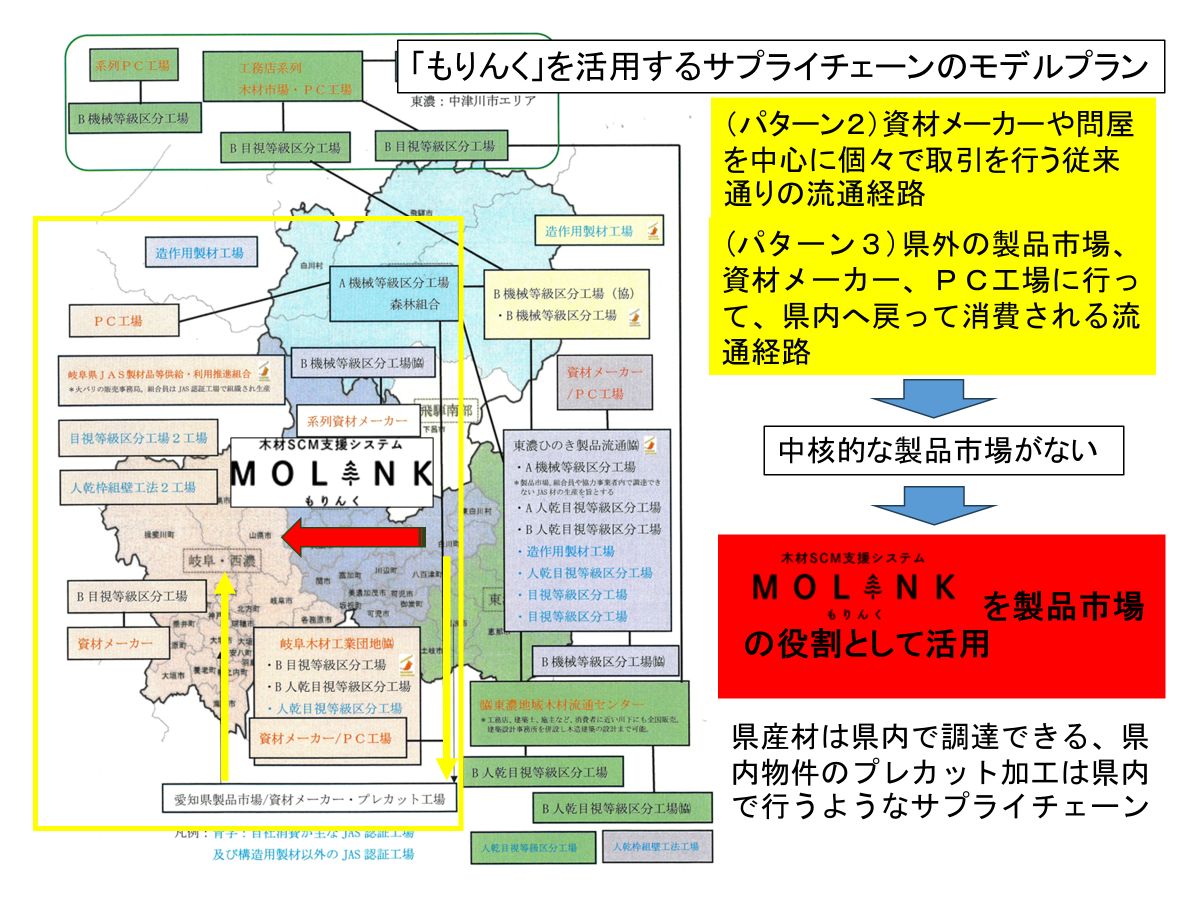

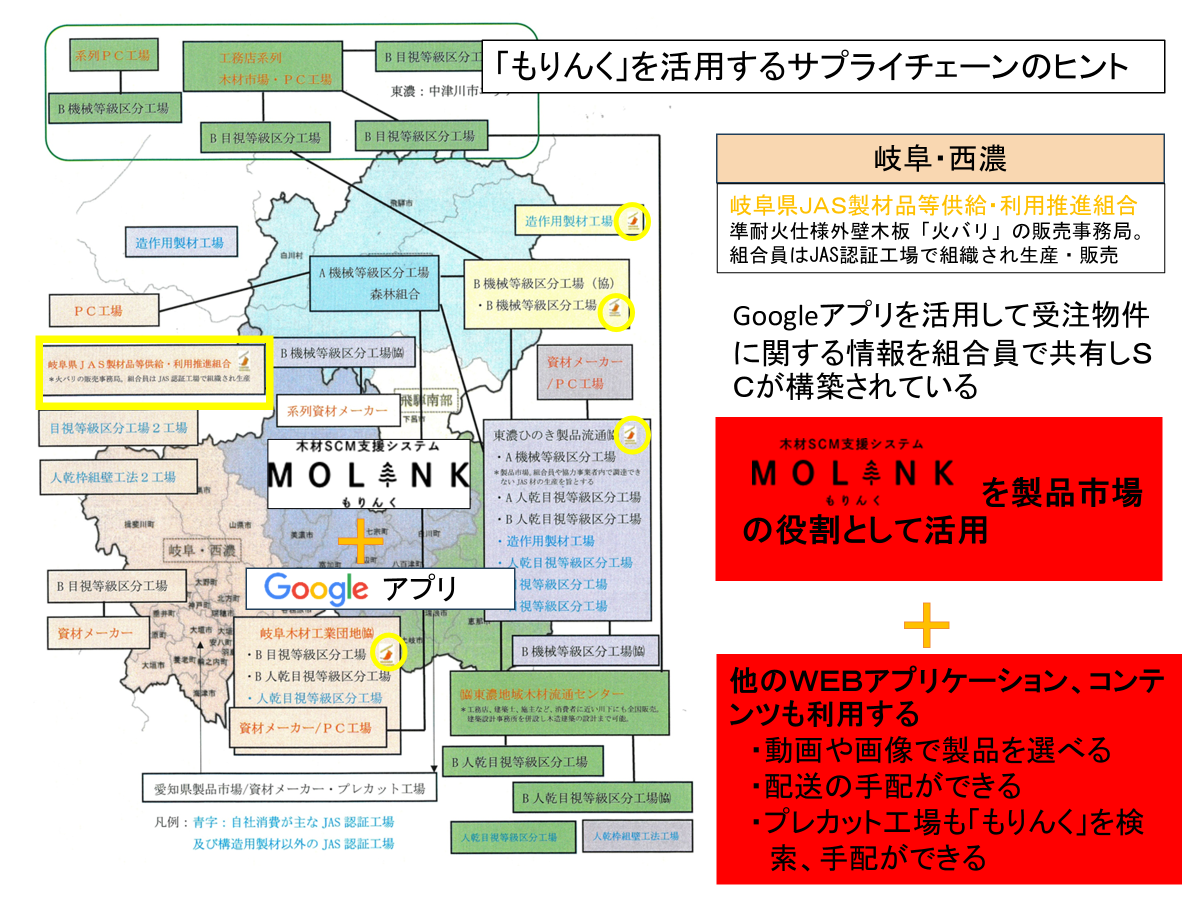

①マッチングに必要な情報収集JAS認証工場へ、もりんくの周知、登録、基本情報入力、JAS製材に関する入力を依頼。JAS材の流通経路等の聞き取り調査を実施。県内のJAS認証工場連携分布図を作成し、3つの流通経路に分類、「もりんく」活用のモデルプラン等を作成した。

パターン1

パターン2

パターン3

「もりんく」を活用するサプライチェーンのモデルプラン

「もりんく」を活用するサプライチェーンのヒント

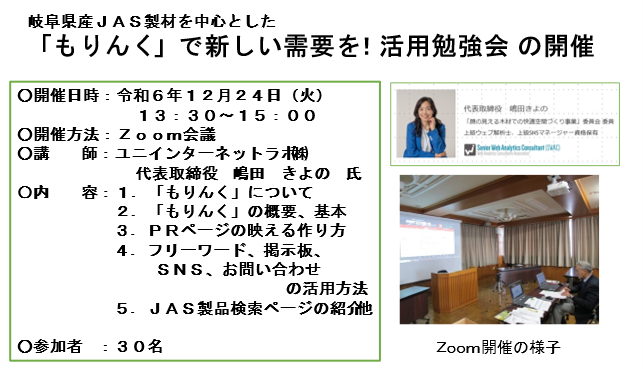

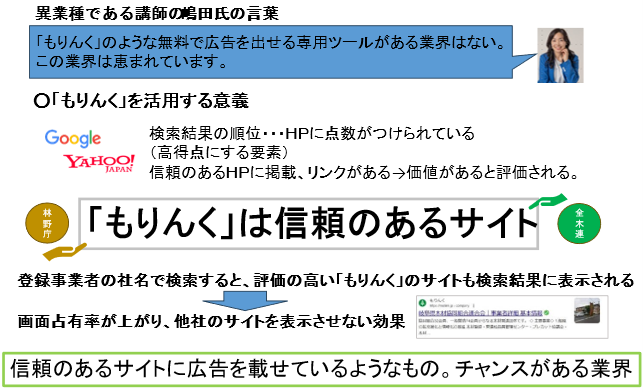

②事業者への「もりんく」勉強会・活用の促進

「もりんく」を活用するための勉強会を以下の通り開催した。会員にはサポートを随時行う。

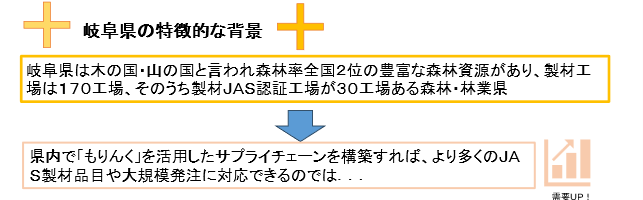

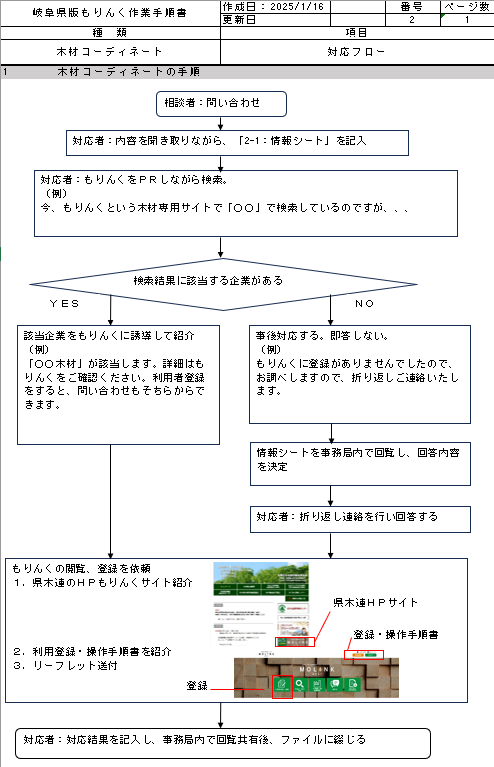

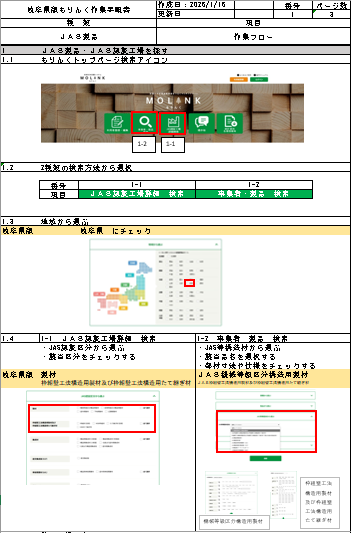

③コーディネートのマニュアル化

窓口対応で、誰でも「もりんく」を通じてコーディネートできるようにするために、「岐阜県版もりんく作業手順書」を作成し、マニュアル化を行った。

|

|

④HP等での告知、「もりんく」への誘導

2.事業実施により得られた効果

- 当連合会が窓口として、「もりんく」を活用してコーディネート、登録サポートできるようになり、全国へ新たな販路を提供できるようになった。

- 岐阜県事業者登録数65社→70社、機械等級区分製品情報の入力0社→2社

3.今後の課題と次年度以降の計画

今後の課題

〇「もりんく」について

- 機械等級区分以外も詳細データを入力できるようにしてはどうか。

- 安定供給ができないとサプライチェーンは機能しない。「もりんく」をサプライチェーンに活用するためには、チェーンのコマ(登録事業者)を増やす更なる努力が必要。

〇JAS制度について

機械等級区分は乾燥機やグレーディングマシーンの導入・維持費用の面で、中小工場にとっては取得が難しい。グループでJAS認証を取得・利用でき費用負担が軽減できるような制度改革を行い、安定した生産ができるようにする。次年度以降の計画

- 「もりんく」登録促進の継続、木材コーディネートやモデルプランの実現

- 建築士への「もりんく」登録促進研修会を実施→どこで購入できるか身近になる